1845

德國格拉蘇蒂製錶學校

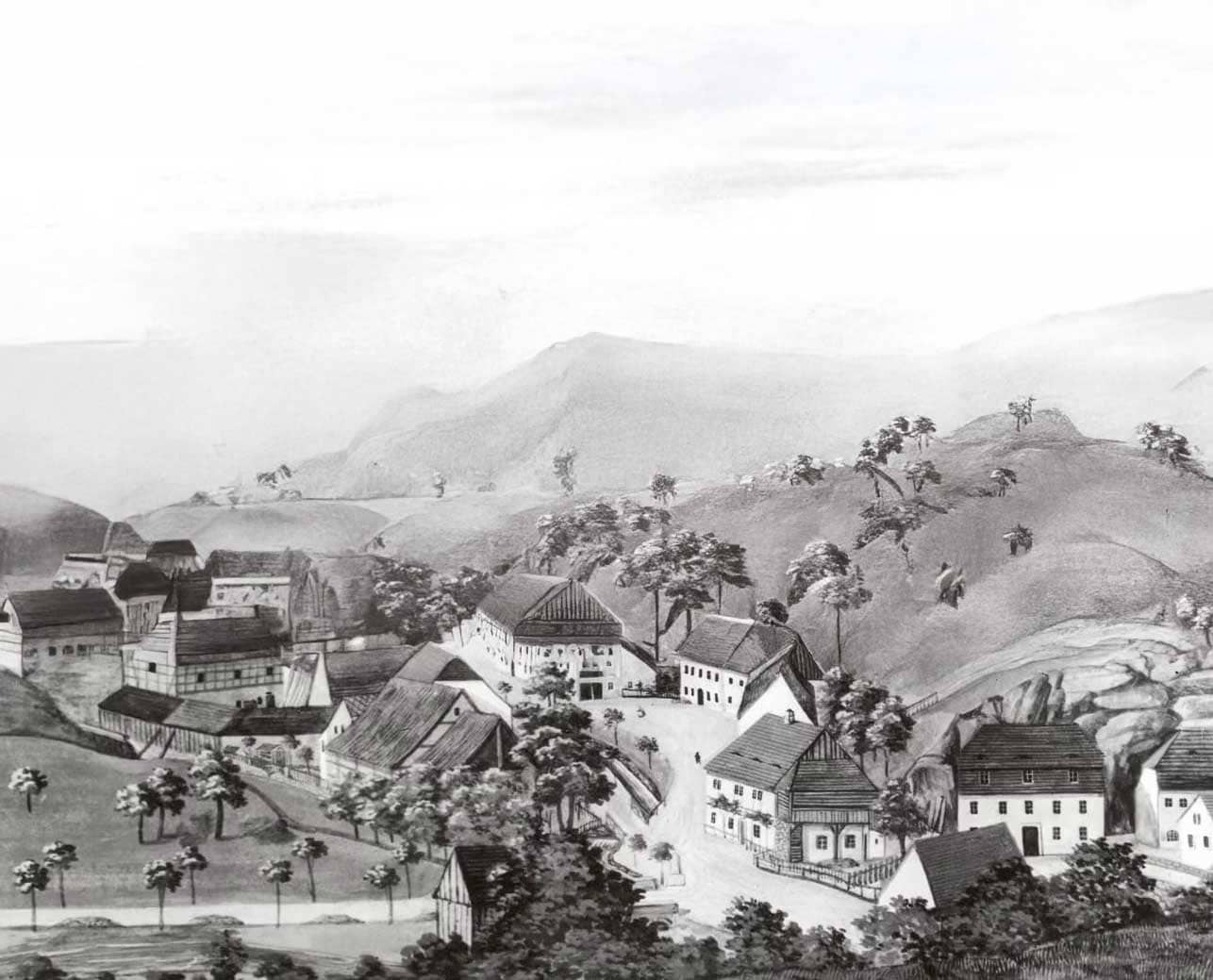

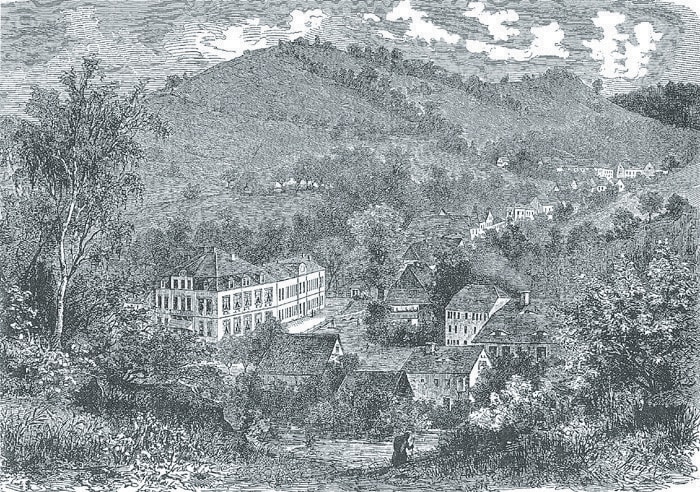

19世紀中葉,第一批製錶師來到格拉蘇蒂定居,當時前往30公里外的德勒斯登需要三天左右的時間。這個偏遠地區位於厄爾士山脈,幾個世紀以來,當地人一直以採礦維生。但隨著礦產的減少,當地居民開始擔心他們的生計問題。

製錶藝術之所以能在格拉蘇蒂立足,絕非偶然。這是一個得到薩克森王國支援的精心計畫,旨在為該地區帶來新的發展前景。然而,政府並沒有為工廠的建設提供資金,而是選擇資助製錶師的培訓-從一開始就奠定專注於專業技術及傳承的製錶業基礎。

在短短幾年內,格拉蘇蒂就從一個不起眼的礦業小鎮,躍升為製造高精準度鐘錶的國際機構。這不是單獨一個人或一家公司的功勞。這是偉大的夢想家們共同努力的結果,他們相互支持,保持著深厚的友誼。然而,他們留給後人的最大財富就是德國格拉蘇蒂製錶學校。

1878

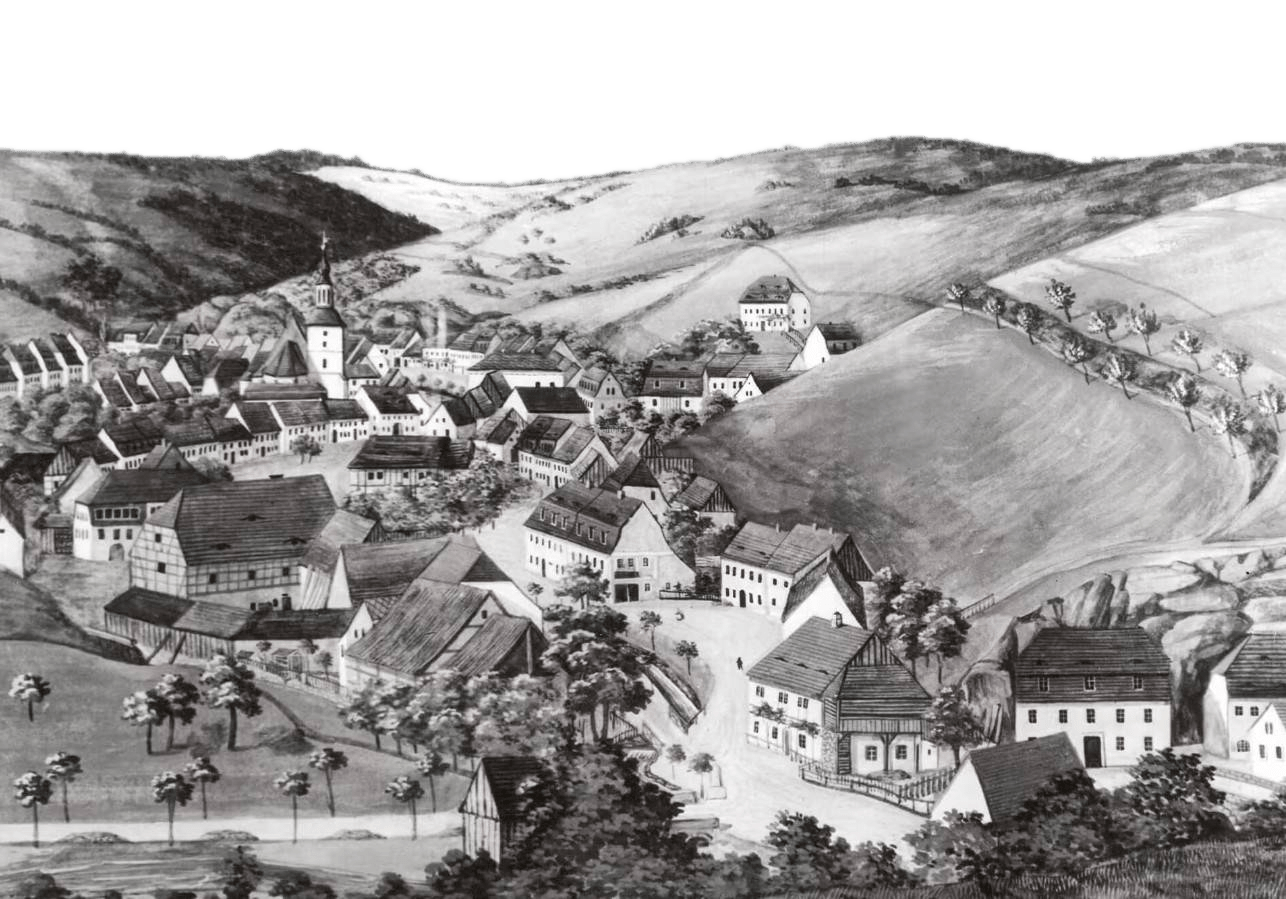

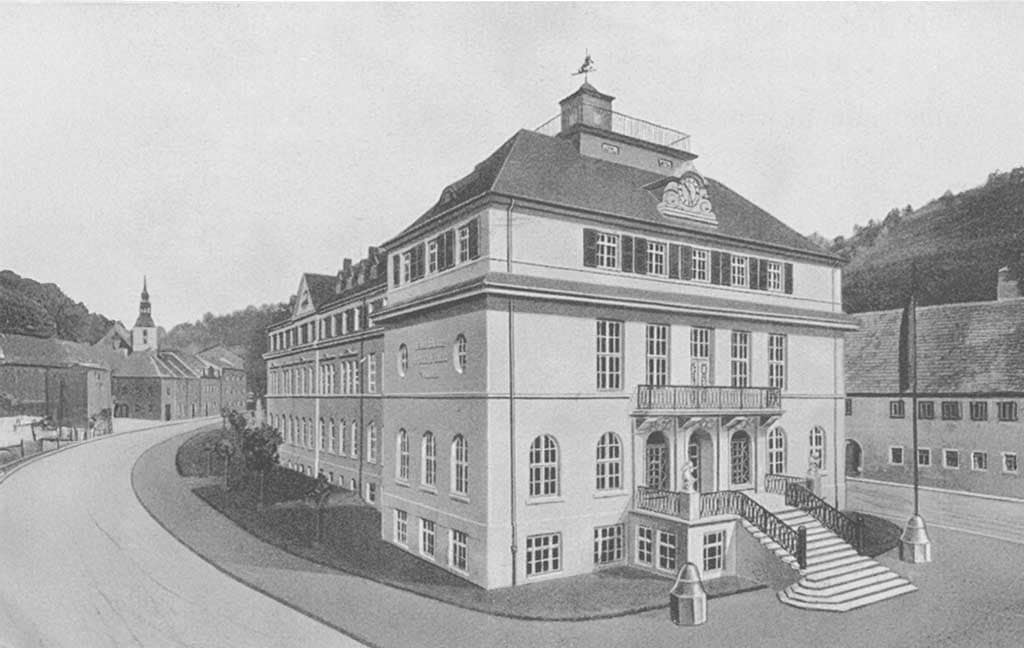

開學典禮於 1878 年 5 月 1 日舉行。首批 16 名學生在格拉蘇蒂社區學校的兩間教室裡上課。但就在僅僅一年後,想在學校學習製錶工藝的人數就超過了校舍的容納量。因此,人們在格拉蘇蒂市中心建造了一座獨立的校舍,該校舍於 1881 年完工,可容納 60 至 80 名學生。不過在一段時間後,這些校舍也不夠用了。於是校舍在 1921 年進行了擴建,並擁有了自己的公園和一個紀念噴泉。

能夠進入格拉蘇蒂德國製錶學校學習是一種莫大的榮耀,學生們之間有著強烈的集體歸屬感。他們成立了兄弟會,利用課餘時間,甚至在自己的學徒時期結束後,也持續地為其他學生提供幫助。畢業生們將格拉蘇蒂製錶業的精神傳播到世界各地,並終生以 「德國格拉蘇蒂製錶學校畢業生」為榮。

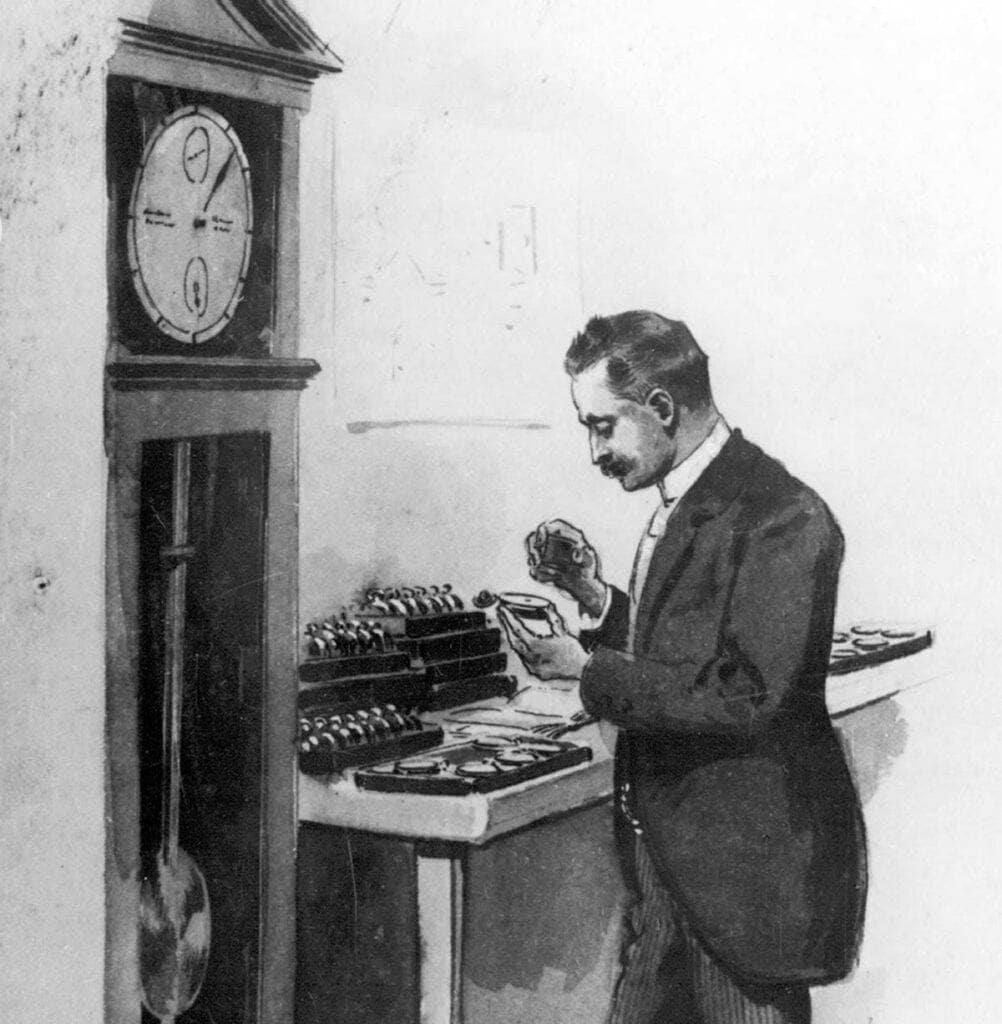

同樣地,對於許多來自格拉蘇蒂的製錶大師和當地成功企業家來說,在這所著名學校擔任教師也是一種榮譽。鐘錶製造商路德維希-斯特拉瑟(Ludwig Strasser)以製造精密擺鐘和發明自由游絲擒縱機構而聞名,他在學校成立以來就對學校的發展發揮了關鍵作用。最初,他希望繼續留在羅德史瓦茲公司,然而,當他作為董事總經理的工作過於繁重,同時還要從事教學活動時,他決定選擇學校。1885 年,他接任校長一職,並擔任該職長達 32 年。

1920

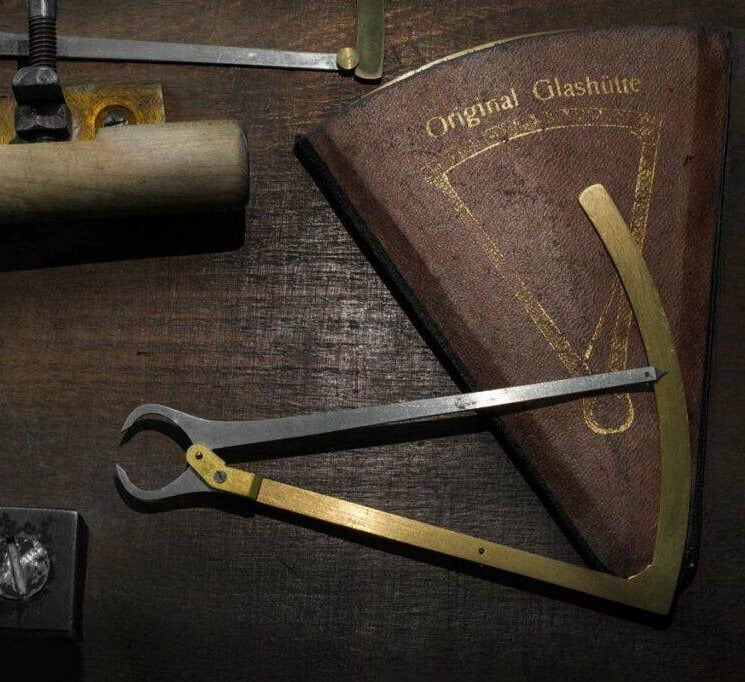

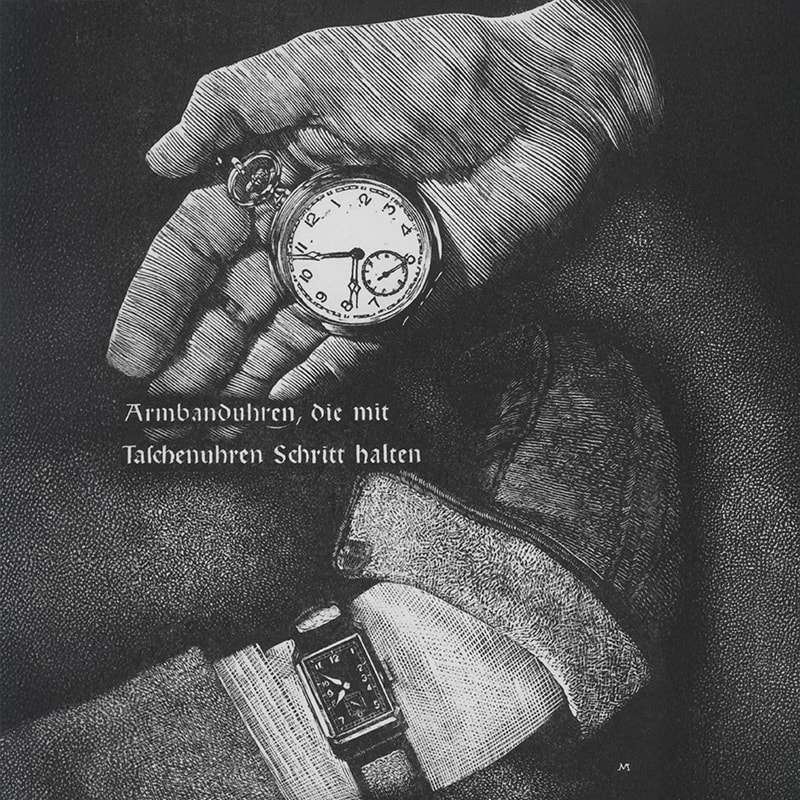

德國格拉蘇蒂製錶學校的目標不僅僅是培養技術純熟的製錶師,更是致力於推動創新。20 世紀初,製錶大師兼該校教師阿爾弗雷德-海威格(Alfred Helwig)勇於接受挑戰,進一步開發製錶藝術中最複雜的技術之一:陀飛輪。他從一開始就讓自己的學生參與這項工作中。1920 年,他們首次成功地將陀飛輪結構固定在一側,並將其從框架的上方解放出來。這種被稱為「飛行陀飛輪」的創新裝置成為格拉蘇蒂最著名的發明之一。

每週六,教學樓都會舉行一場特殊的儀式,從早上 8:00 到 8:10,柏林天文臺會通過厄爾士山脈最早期的摩斯密碼線之一向格拉蘇蒂傳送時間訊號。借助所謂的同步時鐘,可以使時間精確到十分之一秒。阿爾弗雷德-海威格在他的著作中生動地描述了這一事件:時間訊號的接收幾乎是一種儀式般的行為,整個建築內鴉雀無聲,因此可以非常清楚地聽到節拍的同步。校長和老師都在場,每次都會叫幾個學生進來,讓他們逐漸熟悉時間訊號的接收。

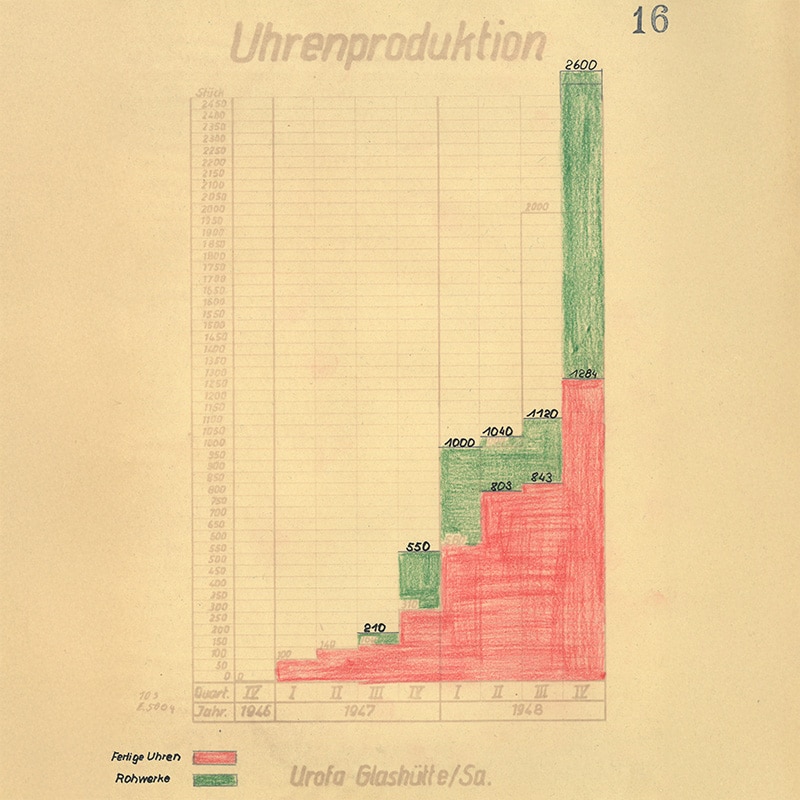

幾十年來,德國格拉蘇蒂製錶學校一直是格拉蘇蒂鐘錶產業的社會核心。1951 年,這個由獨立公司組成的團體成為一個國有集團,即為VEB Glashütter Uhrenbetriebe (格拉蘇蒂鐘錶企業)。在德國統一後,Glashütter Uhrenbetrieb GmbH (格拉蘇蒂鐘錶有限公司) 成為前國有集團的合法繼承人,也成為了歷史悠久的格拉蘇蒂鐘錶業之唯一繼承者。如今,它匯聚了自1845年以來的輝煌承傳,並體現於格拉蘇蒂原創(Glashütte Original)品牌中。

這也包括了公司今日的年輕人才仍在 1881 年起即使用的同一建築中接受培訓。自 2002 年起,該公司自己的製錶學校便以製錶大師阿爾弗雷德-海威格(Alfred Helwig)的名字命名。年復一年,從這裡畢業的年輕製錶師、工具製造師和機械師用他們的創意與動力保障著格拉蘇蒂製錶工藝的未來。

格拉蘇蒂原創始終忠於其先輩們的理想。秉持著當年成就其成功的創新精神,格拉蘇蒂原創製錶廠仍持續不斷地追求完美。在幕後,公司的工程師和製錶師延續了阿爾弗雷德-海威格(Alfred Helwig)等大師的志業。透過獲得專利的飛返陀飛輪,他們成功地進一步發展了海威格的精妙機械裝置。在拉出錶冠時,垂直離合器會使議員天文臺陀飛輪腕錶(Senator Chronometer Tourbillon)的核心部件處於靜止狀態。如果將錶冠拉到下一段並保持不動,陀飛輪框架就會輕輕旋轉,其頂端秒針會回到零點位置。在按下錶冠後,即可輕鬆重新啟動旋風。這是一項技術上的傑作,即便是鐘錶大師本人也得俯首稱臣。