1990

Rückkehr zur Haute Horlogerie

Der Mauerfall am 9. November 1989 läutet das Ende von vier Jahrzehnten der deutschen Teilung ein. Der Untergang der von Mangelwirtschaft geprägten DDR ist für viele Bürger ein lang ersehnter Befreiungsschlag. Mit großer Euphorie sehnen sie sich nach einem Leben in Freiheit und Wohlstand. Doch auf die anfängliche Begeisterung folgt eine Welle der Ernüchterung. Die heimische Industrie ist großenteils marode und arbeitet oft ineffizient. Nur sehr wenige Betriebe können sich im direkten Konkurrenzkampf mit westlichen Unternehmen behaupten.

Die Öffnung des Marktes mündet in einem wirtschaftlichen Schock. Ganze Industriezweige werden von heute auf morgen obsolet. Nahezu alle größeren Betriebe der DDR befanden sich in staatlicher Hand und stellen die bundesdeutsche Regierung nun vor eine immense Herausforderung. Millionen von Arbeitsplätzen hängen an Firmen, die auf dem freien Markt nicht wettbewerbsfähig sind oder eine grundlegende Sanierung benötigen. Die Regierung ordnet ihre Privatisierung an – doch die Suche nach Investoren verläuft allzu oft erfolglos.

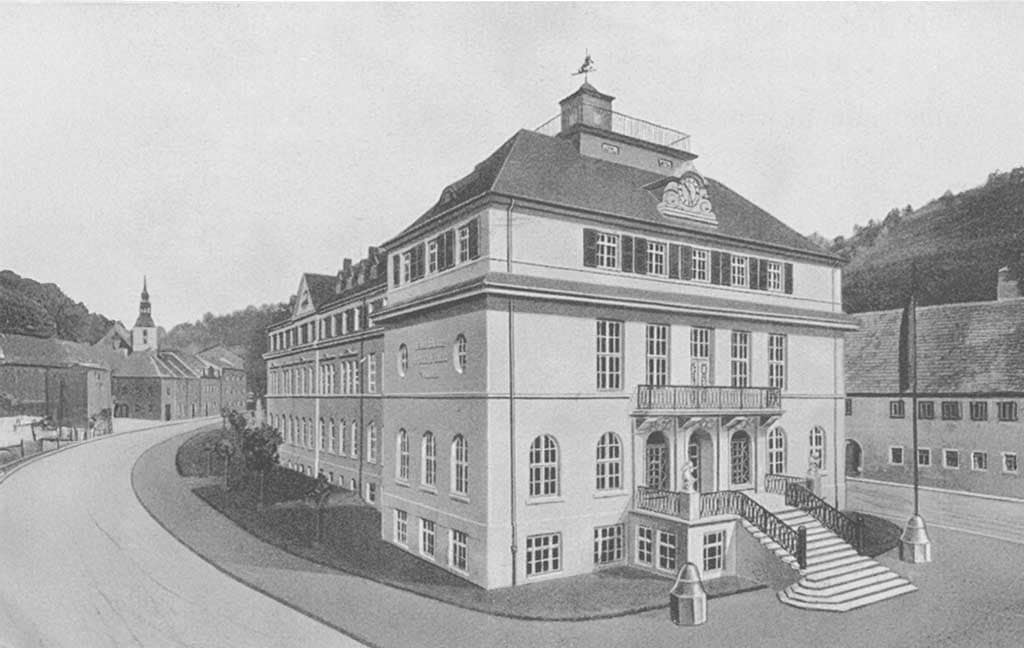

Genau dieses Schicksal droht auch dem VEB Glashütter Uhrenbetriebe, der am 16. Oktober 1990 als Glashütter Uhrenbetrieb GmbH ins Handelsregister eingetragen wird und unter Verwaltung der Treuhandanstalt für Wiederaufbau steht. Aus wirtschaftlichen Abwägungen veräußert der Betrieb den Großteil seines Immobilienbestands sowie das immaterielle Recht am Markennamen A. Lange & Söhne. Als sich nach einer langen Zitterpartie ein Käufer für das Unternehmen findet, ist dies noch nicht die ersehnte Rettung. Von den rund 3.000 Menschen, die der Betrieb um 1990 beschäftigte, können nur 72 Angestellte übernommen werden.

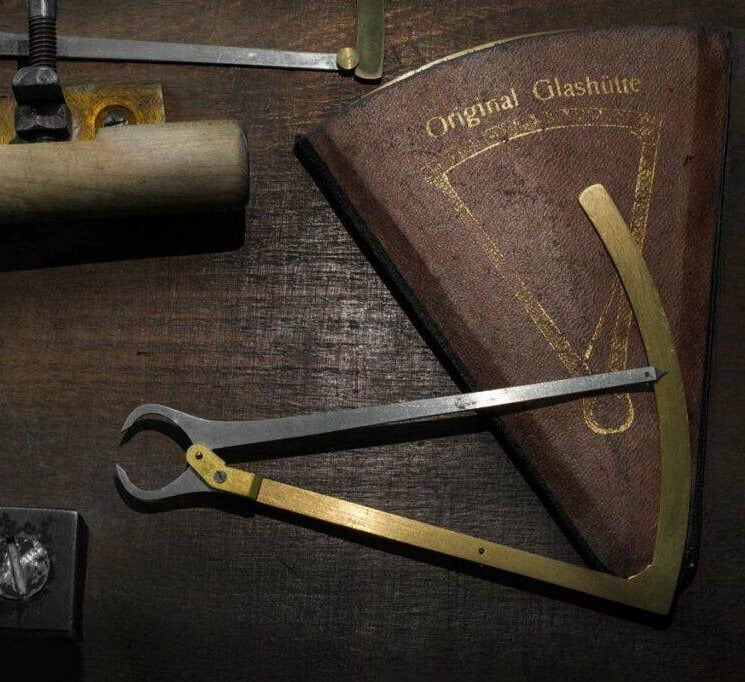

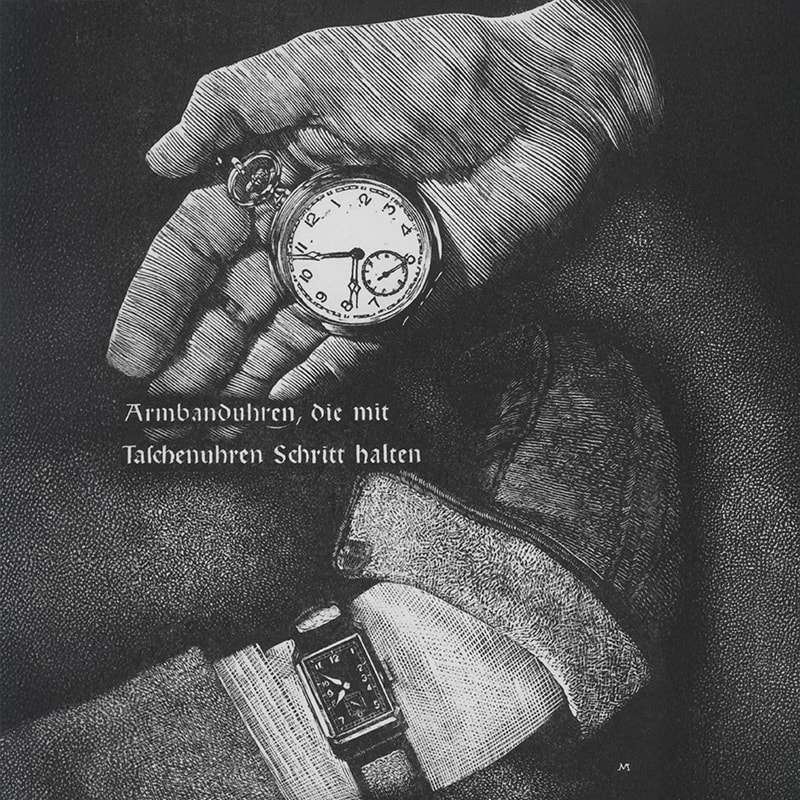

Ganz bewusst entscheidet sich die Glashütter Uhrenbetrieb GmbH dafür, keinen historischen Markennamen wiederzubeleben – sondern unter dem Namen Glashütte Original das gesamte Erbe der Glashütter Uhrenindustrie zu würdigen. Die Inspiration dafür liefert das Gütesiegel „Original Glashütte“, das sich in den 1920er Jahren etabliert hatte. Mit diesem Schriftzug kennzeichneten die ortsansässigen Firmen ihre Uhren, insbesondere um sie von Nachahmungen abzuheben, die als „System Glashütte“ beworben wurden.

1992

Glashütte Original knüpft selbstbewusst an die hohe Uhrmacherkunst an, die den kleinen Ort im Erzgebirge einst weltberühmt gemacht hatte. Dass auch nach einem halben Jahrhundert hinter dem Eisernen Vorhang nichts von dem Knowhow der alten Meister verloren gegangen ist, stellen die Uhrmacher des Betriebs im Jahr 1992 technisch unter Beweis.

Nur wenige Monate nach dem Untergang des Wirtschaftssystems der DDR, in dem Luxus und traditionelles Handwerk als verpönt galten, fertigen sie meisterhaft ausgeführte Gangmodelle der Schweizer Ankerhemmung, der Glashütter Ankerhemmung, eines Wippenchronometers sowie eines Tourbillons mit Federchronometerhemmung.

Die Konstrukteure und Uhrmacher des Betriebs verstehen, dass die Zukunft der Marke Glashütte Original in der Rückbesinnung auf ihre Wurzeln liegt. Um ihre Kompetenzen unter Beweis zu stellen, setzen sie sich ein ehrgeiziges Ziel: Hohe Komplikationen und außergewöhnliche mechanische Konstruktionen sollen das Prestige der Glashütter Uhrmacherkunst wiederherstellen. Auf dem Reißbrett beginnen die Konstrukteure damit, neue Uhrwerke mit Tourbillon zu entwickeln.

1997

Im Jahr 1997 erscheint die Julius Assmann Drehganguhr, die den Schöpfer einiger der kunstvollsten Zeitmesser in der Glashütter Geschichte würdigt. Die Uhr lässt sich aus ihrer Gehäusefassung herausnehmen und kann sowohl als Armbanduhr als auch als Taschenuhr getragen werden. Klassisch ausgeführt, so wie es zu Assmanns Zeiten üblich gewesen wäre, ist das Tourbillon beim Kaliber 51-55 rückseitig montiert und lässt sich diskret durch den Gehäuseboden betrachten.

Als Verneigung vor dem Erfinder des Fliegenden Tourbillon folgt im Jahr 1999 die Alfred Helwig Tourbillon Nr. 1, bei der die Mechanik im Mittelpunkt steht: Das Kaliber 41-01 platziert die wohl berühmteste Glashütter Komplikation oberhalb eines miniaturisierten Zifferblatts, das ihr die volle Bühne lässt. Im Frühjahr 2000 stellt Glashütte Original den PanoRetroGraph vor. Es ist der weltweit erste Chronograph, der zusätzlich über eine Count-Down-Funktion verfügt. Bei Erreichen eines zuvor eingestellten Zeitintervalls gibt die Uhr automatisch einen Signalton von sich.

2000

Mit ihren Neuheiten macht sich die noch junge Marke schnell einen Namen. Wenige Jahre nachdem die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie massiv geschrumpft ist, sucht der Betrieb wieder händeringend nach Uhrmachern. Außerdem fehlen dem kleinen Unternehmen die Vertriebskanäle, um sich international etablieren zu können. Nicolas G. Hayek erkennt das Potenzial der Marke und ist davon überzeugt, dass er sie bis an die Spitze bringen kann. Mit der Aufnahme in die Swatch Group im Jahr 2000 eröffnen sich für Glashütte Original ungeahnte Möglichkeiten.

Ohne Unterbrechung läuft die technische Entwicklung auf Hochtouren fort und bahnt sich ihren Weg in die breitere Produktpalette. Für die neue Senator Kollektion entwickeln die Konstrukteure erstmals eine intelligente Automatik. Das Automatikkaliber 100 schaltet bei Vollaufzug automatisch von beidseitigem zu einseitigem Aufzug, um damit das Doppelfederhaus des Werks zu schonen. Mit der Senator Kalenderwoche im Jahr 2006 und der Senator Terminkalender im Jahr 2010 gelingt ihnen die Umsetzung zweier Komplikationen, die es in dieser Form noch nie gegeben hat.

Auch in Sachen Design zeigt sich Glashütte Original schon früh selbstbewusst. Die 2003 eingeführte Pano-Kollektion sticht durch ein asymmetrisches Zifferblatt hervor, das vom Goldenen Schnitt inspiriert ist. Seit der Antike gilt die sogenannte „göttliche Proportion“ als mathematischer Schlüssel zu absoluter Schönheit, wie sie sich in vielen Formen der Natur zeigt. Auf die minimalistisch gehaltenen Modelle PanoMaticDate und PanoMaticLunar folgt im darauffolgenden Jahr mit dem PanoMaticChrono einer der wohl markantesten Chronographen, den die Welt bis dato gesehen hat. Die PanoMaticVenue erweitert die Kollektion im Jahr 2006 um eine Zweizeitzonenanzeige, bei der die Reisezeit unkompliziert mithilfe eines Drückers angepasst werden kann. Auch der PanoMaticCounter XL aus dem Jahr 2010 macht sich seitliche Drücker zunutze, um ein Zählwerk zu steuern, das von 0 bis 99 reicht.

In 180 Jahren durchlebte die Glashütter Uhrenindustrie etliche Höhen und Tiefen – und jede Generation von Uhrmachern musste ihre eigene Krise meistern. Ihre unerschütterliche Entschlossenheit, durchzuhalten und weiterzumachen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Der Zerfall der sozialistisch geprägten Industrie nach der Wende ist der jüngste Einschnitt, der das Ende der Glashütter Uhrmachertradition hätte bedeuten können. Was unsere Vorgänger zu ihrer Zeit erlebt und geschaffen haben, existiert noch immer fort und bildet den Kern der Identität und Philosophie von Glashütte Original. Heute blicken wir nicht nur mit Stolz zurück auf unsere Erfolge, sondern auch auf die Rückschläge. Denn es waren diese Momente, die den Mythos Glashütte geschmiedet haben. Oder wie es auf dem Brunnen der Uhrmacherschule seit über einem Jahrhundert in Stein gemeißelt steht:

„Wo ein Wille da ein Weg“.